メニエール病とは?症状や治療、仕事との両立のポイントを詳しく解説します!

メニエール病は、突然の激しいめまいや耳鳴り、難聴などの症状を引き起こす疾患です。

日常生活だけでなく、仕事にも大きな影響を及ぼすことがあるため、悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

再発を繰り返すこともあり、「いつ発作が起きるかわからない」という不安を抱えながら働くことは、心身ともに大きな負担になります。

けれども、メニエール病と診断されたからといって、働くことをあきらめる必要はありません。

治療法や対策を正しく理解し、自分の体と向き合いながら適切な支援を受けることで、安定した就労を目指すことは十分に可能です。

この記事では、メニエール病の基本的な知識から治療方法、仕事との両立の工夫、さらに障害者手帳の取得や活用できる支援制度まで、詳しく解説していきます。

また、最後には、あなたの症状に配慮した求人を探せる障害者向け求人サイト「スグJOB」の活用方法もご紹介しています。

ぜひ最後までお読みいただき、今後の生活と働き方に役立ててください。

メニエール病の基礎知識

メニエール病の定義と概要

メニエール病とは、内耳のリンパ液が過剰に溜まる「内リンパ水腫」を病態とする疾患です。

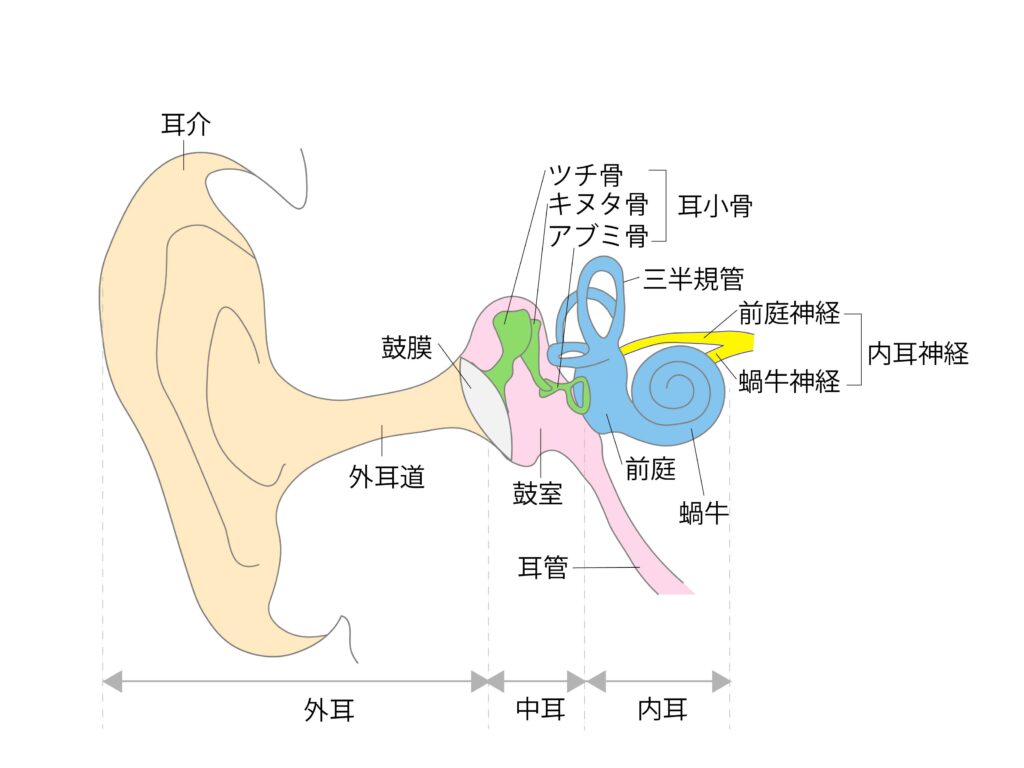

メニエール病は、耳の中にある「内耳(ないじ)」の異常によって起こる病気です。

内耳は、音を聞いたり、体のバランスを保つ役割をしています。

この内耳に「内リンパ液(ないリンパえき)」という液体がたまりすぎると、めまいや耳鳴りなどの症状が現れるのが、メニエール病の特徴です。

症状は突然起こり、発作は20分~12時間続く場合もあります。

日常生活や仕事に支障が出てしまうことも少なくありません。

また、症状は片耳だけに出るケースが多いですが、まれに両耳に症状が出る方もいます。

なぜ内リンパ液がたまりすぎるのか、はっきりとした原因は、まだ完全にはわかっていません。

しかし、ストレス・睡眠不足・気圧の変化などが影響していると考えられています。

そのため、生活習慣の見直しやストレス管理が、再発防止や症状の軽減にとって大切になります。

代表的な症状と仕事への影響

メニエール病の症状は、人によって出方が少しずつ異なります。

ただし、次の3つがよく見られる代表的な症状です。

① 激しいめまい(回転性めまい)

突然、自分や周囲がぐるぐる回っているように感じるめまいが起こります。

このめまいは、数十分から数時間続くことがあり、立っていられないほど強い場合もあります。

吐き気や嘔吐をともなうことも多く、一度めまいがおさまっても、しばらくふらつきや不安定さが残ることもあります。

めまいが職場で突然起こると、業務の継続が難しくなったり、周囲のサポートを必要とする場面が増えます。

特に、外回りや接客、運転、集中力を要する作業では、仕事を中断せざるを得ないケースが少なくありません。

② 難聴や耳の閉塞感(耳閉感)

めまいと同時か、それより前後して、耳が詰まった感じや、聞こえにくさがあらわれます。

初期には低~中音域の聞き取りにくさが目立ちます。

音がゆがんで聞こえたり、片耳だけ聞こえにくくなる人もいます。

初期の段階では一時的に回復することもありますが、症状を繰り返すうちに、徐々に聴力が落ちてしまうケースもあります。

電話対応や会議、接客業などでは、聞き返すことが増えるなど、業務に大きな影響が出ることもあります。

③ 耳鳴り(耳の中で音が鳴る)

「ジー」「ゴー」「キーン」といった音が、耳の中で鳴る症状です。

多くの場合、難聴とセットで起こり、耳鳴りの大きさや高さも人それぞれです。

ストレスや疲れがたまっていると、耳鳴りが強くなることもあります。

耳鳴りによって集中が妨げられたり、イライラして業務効率が低下することもあります。

その他の症状

- 頭が重い、ぼーっとする

- 音が大きく聞こえてつらい(聴覚過敏)

- 疲れやすい、集中力が低下する

メニエール病の症状は、再発をくり返すことが大きな特徴です。

「昨日は元気だったのに、今日は立っていられない…」といったように、波があることも、患者さんにとってつらいポイントです。

体調の波が予測できないため、出勤調整や在宅勤務の活用など、職場での柔軟な働き方が必要になることがあります。

これらの症状は突然発生することが多く、特に業務中に発作が起きた場合には、安全面や業務遂行に大きな影響を及ぼします。

立ち仕事や機械操作、車の運転などを伴う職業では、事故や怪我につながるリスクもあるため、職種選びや職場の理解が欠かせません。

また、発作が不定期に訪れることにより、「予定が立てにくい」「同僚に迷惑をかけてしまう」といった心理的負担もあります。

原因と診断方法

メニエール病のはっきりとした原因は、まだ完全には解明されていません。

しかし、現在の医学では「内リンパ水腫(ないリンパすいしゅ)」という状態が関係していると考えられています。

内リンパ水腫とは?

内耳の中には「内リンパ液」という液体があり、音を伝えたり、体のバランスをとる働きをしています。

この液体が過剰にたまりすぎる状態が「内リンパ水腫」です。

この異常が起きることで、めまい・耳鳴り・難聴といった症状があらわれると考えられています。

なぜ内リンパ液がたまりすぎるのかは、まだわかっていませんが、次のような要因が関係しているといわれています:

- ストレスや疲れ

- 睡眠不足

- 過労や不規則な生活

- 気圧や天気の変化

- 自律神経の乱れ

つまり、日常生活のリズムの乱れが引き金になることもあるのです。

また、診断には、医師による問診(症状の聞き取り)と検査が行われます。

特に次のような内容が重視されます:

- めまいがどんなふうに起きたか(突然?何分くらい?何度も繰り返すか?)

- 難聴や耳鳴りの有無

- 耳のつまり感の有無

- 他の病気の可能性がないか

よく使われる検査の例:

| 検査名 | 内容 |

| 聴力検査 | 難聴の程度や種類を確認する検査。特に低音域の聴力低下が見られることが多いです。 |

| 平衡機能検査(めまい検査) | 体のバランスをとる機能に問題がないかをチェックします。 |

| MRI | 脳や耳に他の病気がないか調べるために行われます。 |

診断は繰り返すめまい発作と、聴覚症状を確認します。

必要に応じて他疾患と区別のためMRIを行います。

メニエール病は、早めに発見し、適切な治療や生活改善を行うことで、症状の悪化や再発を防ぐことができます。

「なんとなく調子が悪い」「耳が詰まる感じが続く」などの違和感があれば、耳鼻咽喉科の受診をおすすめします。

メニエール病の治療法と対策

メニエール病の治療には、「薬を使った治療(薬物療法)」と「生活習慣の見直し」が中心になります。

症状が重い場合には、外科的な治療(手術など)が検討されることもあります。

適切な治療と生活習慣の見直しによって症状をコントロールし、再発を防ぐことを目指します。

ここでは、薬物療法・生活習慣の改善・外科的治療など、主な対策を詳しく解説します。

薬物療法

メニエール病では、症状のコントロールが大切です。

薬物療法は、メニエール病において最も一般的かつ初期段階で用いられる治療法です。

そのために、次のようなお薬がよく使われます。

| 薬の種類 | 効果 |

| 利尿薬 | 発作を防ぐ |

| 抗めまい薬 | めまいを和らげる |

| 吐き気止め | 発作時の吐き気を抑えるために短期で使います |

| 自律神経を整える薬 | ストレスや不安を軽減し、発作を予防する |

| 血流をよくする薬 | 内耳の血流を改善して症状をやわらげる |

このほか、効果が出にくい方にはステロイドが用いられる場合もあります。

薬物療法で不十分な場合は、鼓室内ステロイド注入や鼓室内ゲンタマイシン注入が選択肢になります。

生活習慣の改善

お薬と並んで大切なのが、日常生活の見直しです。

次のような対策を心がけることで、症状の予防や軽減が期待できます。

ストレス管理

ストレスはメニエール病の大きな引き金になります。

過度なプレッシャーや不安が続くと、自律神経が乱れ、内耳の循環不全を引き起こしやすくなります。

そのため、心と体に無理をかけすぎないことが大切です。

- 睡眠をしっかりとる

- 深呼吸やストレッチ、ヨガなどでリラックスする

- カウンセリングや心理的支援を利用する

- 仕事や家事で抱え込みすぎないようにする

気分転換や趣味の時間も大切にしましょう。

ストレスが積み重なる前に、意識的に心身を休ませる習慣を持つことが重要です。

塩分摂取量の調整

内リンパ液のバランスを保つために、塩分を控えめにすることが勧められています。

- インスタント食品、漬物、加工食品は控えめに

- 醤油や味噌は減塩タイプを選ぶ

- 味付けは薄味を意識して、香辛料や出汁で風味を出す

具体的な減塩目標は、体調や合併症を考慮する必要があります。

主治医と相談して調整してください。

適度な水分補給

水分をこまめにとることで、内耳の代謝を助け、発作の予防に役立つとされています。

一度にたくさん飲むのではなく、少しずつこまめに飲むようにしましょう。

「水分を控えたほうがいいのでは?」と思われがちですが、適度な水分補給は逆に内耳の代謝を促し、症状の予防に効果的とされています。

特に、カフェインやアルコールなど利尿作用のある飲料を避け、常温の水やお茶でこまめに補給するのが理想です。

水分量は個々の体調や合併症に応じ、主治医と相談してください。

運動の重要性

軽い運動は自律神経を整える効果があります。

- ウォーキングやストレッチ、軽い水泳などがおすすめ

- 激しい運動より、毎日続けられる無理のない運動がよい

- 発作のない日を選んで行いましょう

ポイントは「継続できる運動習慣を持つこと」です。

週2〜3回、20分以上の運動を目安にします。

ただし、体調は人それぞれです。

くれぐれも無理はせず、医師と相談しながら自分の体調にあわせて行いましょう。

外科的治療法

薬や生活改善で効果が見られない場合、手術が検討されることもあります。

代表的な方法には以下のようなものがあります。

| 手術名 | 内容 |

| 内リンパ嚢開放術 | リンパの流れを改善し、内耳の圧力を調整する手術 |

| 前庭神経切断術 | 平衡感覚をつかさどる神経を切断し、激しいめまいを止める(聴力低下のリスクあり) |

外科手術は、聴力の温存や、症状の重症度・生活への影響を考慮して主治医と十分に検討してから行われます。

メニエール病の場合、外科手術はあくまで最後の手段として検討されます。

内リンパ嚢開放術、前庭神経切断術などが候補です。

多くの方は、薬や生活習慣の見直しで症状をうまくコントロールできています。

ただし、仕事を続けるために症状を軽減したいという明確な目的がある場合には、選択肢となることもあります。

メニエール病と仕事の両立

メニエール病の症状は、いつ・どこで起こるかわからないことが多く、仕事との両立に悩まれる方も少なくありません。

しかし、職場での理解や適切な対応があれば、症状とうまく付き合いながら働き続けられる方もいます。

ここでは、仕事を続けるための工夫や選択肢についてご紹介します。

職場での対応ポイント

症状と状況の説明

まず大切なのは、自分の症状や発作の頻度・特徴を職場に伝えることです。

- 「突然のめまいで立てなくなることがある」

- 「発作が起きた際には横になって休む必要がある」

- 「耳鳴りや難聴があるため、会話が聞き取りづらいことがある」

こうした情報を上司や同僚に正しく理解してもらうことで、職場内の配慮を受けやすくなります。

通院や投薬が必要な場合は、治療スケジュールも共有しておくと良いでしょう。

危険を伴う業務の回避

めまい発作がある方は、平衡感覚が大きく乱れるため、従事するには危険な業務もあります。

- 高所作業や機械操作

- 車の運転を含む業務

- 重量物の運搬

- 急な判断や動作が必要な業務

発作時に事故のリスクがある業務は避けるようにしましょう。

職場と相談し、作業内容の見直しや部署の異動を申し出ることも一つの方法です。

調整の際は、主治医の意見書があると進みやすくなります。

職場によっては、産業医との面談や、業務内容の調整が可能な制度が整っている場合もあります。

人事担当者へ相談してみましょう。

めまい発作時の対応方法の共有

突然発作が起きたときに備えて、周囲に対応方法を伝えておくことも大切です。

- 発作が起きたら静かな場所で横になりたい

- 救急車を呼ぶほどではないが、少しの間休ませてほしい

- 医師に指示された頓用薬を飲ませてほしい

このように希望する対応を事前に決めてマニュアル化しておけば、本人も周囲の不安も軽減され、安心して働くことができます。

発作が起きても慌てず、安心して対応できる環境作りがカギになります。

仕事量の調整と休職の検討

勤務時間や業務量の調整

症状が出やすいときや体調が不安定な時期は、無理せず勤務内容を調整することが望まれます。

- 勤務時間の短縮(時短勤務)

- 通院のための遅出・早退

- 在宅勤務の導入

また、通院に対応するための「時間単位有給休暇」や「フレックス制度」がある職場も増えています。

こうした制度を利用することで、症状の波に合わせた柔軟な働き方が可能となり、仕事を続けやすくなります。

「できる範囲で働く」ことを前提にした働き方を検討しましょう。

職場に相談する際は、主治医の意見書があると話がスムーズに進むことがあります。

休職の手続きと注意点

発作が頻繁で、仕事を続けるのが難しい場合は一時的に休職して治療に専念することも一つの方法です。

- 休職中でも「傷病手当金」を受け取れる可能性があります(健康保険加入者の場合)

- 医師の診断書が必要になります

- 休職制度の有無や期間は、会社の就業規則によって異なります

なお、多くの場合休職期間には限度となる期間が定められています。

復職に向けた計画書の提出が求められるケースもあるため、事前に可能な限り準備しておきましょう。

休職を選ぶことで、安心して治療に専念できる環境が整うこともあります。

無理をして悪化させるよりも、休職も“働き続けるための選択肢”と前向きに捉えることが大切です。

退職を考える場合の準備

治療と仕事の両立がどうしても難しい場合、「退職して療養に専念したい」と考える方もいらっしゃるでしょう。

ただ、退職する場合は、辞めた後の生活を考えた上での準備を行いましょう。

- ハローワークでの障害者向け職業相談

- 障害者手帳の取得を検討(就労支援制度が利用しやすくなります)

- 障害年金・失業手当などの経済的支援制度の確認

- 就労移行支援などを活用して再就職を目指す

「退職=終わり」ではなく、「新しい働き方の始まり」として前向きに捉えましょう。

必要に応じて、社会保険労務士や就労支援機関に相談することも有効です。

メニエール病患者に適した仕事

メニエール病を抱えている方でも、無理なく続けられる仕事はたくさんあります。

メニエール病の症状は、発作の頻度や重症度に個人差があるため、大切なのは、自分の体調や症状に合った職種や働き方を選ぶことです。

この章では、どんな仕事が向いているのか、選ぶ際のポイントは何かをわかりやすくご紹介します。

向いている職種の特徴

メニエール病の主な症状である「めまい」「難聴」「耳鳴り」などを踏まえると、以下のような特徴のある仕事が向いています。

- 比較的体に負担が少ない仕事

-

-

- デスクワーク(事務職・データ入力など)

- 在宅勤務が可能な職種(ライター、経理、カスタマーサポートなど)

-

- 周囲の音が過度に多くない仕事

-

-

- 静かな職場環境で集中できる業務

- 音に敏感な状態でも無理なく作業が可能

-

- 発作時に休憩を取りやすい職場

-

-

- チーム制よりも個人の裁量が大きい職種

- フレックスタイムや短時間勤務が導入されている職場

-

- 安定した作業内容で急な対応を求められない職種

-

- 定型業務が中心で、急なトラブルや判断が必要ない仕事

このような特性の仕事であれば、発作の不安を抱えながらでも安心して取り組めます。

仕事選びのポイント

仕事を選ぶときには、自分自身の体調管理がしやすいかどうかを第一に考えます。

自分に合った仕事を見つけるためには、以下の点を重視するとよいでしょう。

① 自分の症状の「傾向」を把握する

- 発作の頻度や持続時間

- 聴力や平衡感覚の状態

- 立ち仕事・騒音などへの耐性の有無

これらを整理することで、どのような業務が負担になるか・避けた方が良いかが明確になります。

② 勤務形態・柔軟性の確認

- フルタイムかパートタイムか

- リモートワークやフレックス制度の有無

- 急な欠勤や通院への理解があるか

勤務先に柔軟な働き方を導入しているかは、長く働き続けるうえで大きなポイントです。

③ 障害者雇用枠での就職を視野に入れる

障害者手帳を取得すると、法定雇用率に基づいた「障害者雇用枠」での応募が可能になります。

障害者雇用枠では、体調への配慮や勤務形態の柔軟性が高く、症状に理解のある職場が多いため、メニエール病の方にとっても安心です。

④ 専門支援機関やサービスを活用する

ハローワークや障害者職業センター、障害者専門の職業紹介サイト(例:スグJOB)などを活用することで、自分に合った求人情報や、職場定着までの支援を受けることができます。

症状が安定している時期・不安定な時期を見極めながら、「今できる働き方」を選ぶことが、長く働き続けるコツです。

メニエール病患者が利用できる支援制度

メニエール病は日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす病気です。

そのため、メニエール病と診断された方が安心して働き続けるためには、さまざまな支援制度を上手に活用することが必要になります。

この章では、メニエール病の方が利用できる主な支援制度についてご紹介します。

障害者手帳の取得

等級と基準

メニエール病は指定難病の対象外ですが、遅発性内リンパ水腫(指定難病305)は2015年より難病法の医療費助成対象です。

メニエール病は単独で障害者手帳の交付対象とはなりません。

しかし、進行性の感音難聴や平衡機能障害など、身体機能に明確な支障が生じた場合には、「身体障害者手帳」の対象となる可能性があります。

この場合、取得できるのは「聴覚障害」または「平衡機能障害」に該当するケースが多いです。

症状が認められると、症状に応じた等級の身体障害者手帳を取得できる可能性があります。

ただし、メニエール病は症状が変動しやすく、診断が難しいこともあるため、「日常生活への影響」や「検査データ」が重視されます。

等級と判定基準の詳細

| 障害名 | 認定基準(例) | 該当等級の目安 |

| 聴覚障害 | 両耳の聴力レベルが70dB以上 | 3級 |

| 聴覚障害 | 片耳が聞こえず、もう一方が50dB以上 | 6級 |

| 平衡機能障害 | 常にふらつきがあり歩行に補助具を要する | 3〜5級 |

例えば、発作を繰り返すうちに片耳の聴力が90dBを超え、もう一方の耳でも言葉の識別が困難になった場合、2級の該当可能性が出てきます。

また、「日常生活で常にふらつき、電車やバスなどの利用が困難」「1人で歩けず杖を使用している」などの症状がある方は、平衡機能障害としての認定を受ける可能性があります。

(等級は身体障害者福祉法施行規則に基づき判定され、詳細な適否は各自治体の審査で決まります)

申請事例

- 40代女性/会社員

長年メニエール病を患い、めまい発作に加え、右耳の難聴が進行して聴力検査で80dB以上の数値を示すようになった。

耳鼻科で「感音性難聴の進行」と診断され、身体障害者手帳6級を取得。障害者雇用枠に転職。

- 50代男性/配送業から事務職へ転職

めまい発作により何度か業務中に倒れる。

医師からは「平衡感覚の異常」と診断され、公共交通機関での通勤が困難となる。

リハビリ後、平衡機能障害5級で手帳を取得。

就労移行支援を経て、座り仕事中心の一般事務職へ復職。

これらのケースからも分かる通り「一時的な症状」ではなく「症状が固定し、日常生活や仕事に常に制限がある」ことが認定のポイントになります。

申請の流れと必要書類

障害者手帳の申請は、お住まいの県または市区町村の福祉課等で受け付けています。

主な申請手順

申請手順は自治体により異なりますが、以下は愛知県の場合です。

- 主治医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう(指定医による記載が必要)

- 身体障害者手帳交付申請書を記入する(市区町村役場でもらう)

- 本人確認書類・個人番号の確認できるもの・顔写真(縦4cm×横3cm)・印鑑を用意

- 自治体の窓口に申請書類一式を提出

- 判定機関による審査・等級決定

- 交付(申請から交付までは1〜2カ月程度)

(手帳の交付申請について|愛知県|2025年8月確認)

なお、症状の変化に応じて再認定や等級変更申請も可能です。

注意点とアドバイス

- 難聴や平衡感覚の障害があっても、日常生活に「どれだけ支障をきたしているか」が審査の焦点です。

- 短期的な改善や発作の間隔が長い場合は、「症状が固定していない」と判断される可能性もあります。

- 迷った場合は、耳鼻科医や地域の相談支援センターに事前相談しましょう。

障害者手帳の取得は、働き方の選択肢を広げます。

「メニエール病=必ず手帳が取れる」というわけではありませんが、一定の条件を満たすことで対象となる可能性があります。

現在の症状や生活の支障をしっかり整理し、専門医や自治体窓口に相談してみることをおすすめします。

経済的支援

障害年金

メニエール病の症状が重く、働くことが難しい場合は「障害年金」の対象になる可能性もあります。

障害年金は、日常生活や労働に支障が出ていること等の条件が認められた場合に支給されるもので、障害者手帳の有無とは直接関係しません。

障害年金と障害者手帳は別の制度であり、以下のように違いがあります。

| 項目 | 障害者手帳 | 障害年金 |

| 管轄 | 自治体(都道府県・市区町村) | 日本年金機構 |

| 基準 | 身体障害者福祉法の等級基準 | 国民年金法・厚生年金法に基づく障害等級基準 |

| 対象 | 聴力や平衡機能など身体機能の障害 | 日常生活・就労の困難度 |

| 支給内容 | 各種割引やサービス、就労支援の利用資格 | 金銭的支給 |

| 等級の関係 | 1〜6級 | 1〜3級(厚生年金は障害手当金もあり) |

※障害年金の支給額は加入制度・報酬・家族構成で大きく異なりますので、具体額は年金事務所でご確認ください。

手帳がある=年金がもらえる、というわけではありませんが、両者が重なるケースも多く見られます。

支給対象となる条件

障害年金を受け取るためには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。

- 初診日要件:メニエール病の治療を初めて受けた日が、年金加入中(国民年金・厚生年金など)であること

- 障害認定日要件:初診日から原則1年6カ月経過時点の障害状態が、年金の等級基準に該当していること

- 保険料納付要件:直近1年間に滞納がない、または加入期間のうち3分の2以上納付していること

等級の基準と具体例

障害年金の等級は、原則として以下のような「日常生活の制限度合い」や「労働への支障の程度」で決定されます。

| 等級 | 支給される年金 | 障害状態の目安 |

| 1級 | 障害基礎年金+配偶者加算/障害厚生年金 | ほぼ寝たきり、身の回りの介助が常時必要 |

| 2級 | 同上 | 一人での外出が難しく、日常生活に常時支障 |

| 3級(厚生年金のみ) | 障害厚生年金 | 労働に著しい制限があるが、日常生活はある程度可能 |

たとえば、以下のようなケースで支給された実績があります:

- 聴覚障害により電話応対や接客が著しく困難となり、複数の業務に従事できなくなった場合(2級相当)

- 平衡障害により通勤が困難、または職場での転倒・ふらつきが頻発し、安全に業務が遂行できない場合(3級相当)

なお、3級でも年金を受け取れるため、一定の経済的サポートになります。

障害者手帳との関係と申請のポイント

- 障害者手帳の等級と障害年金の等級は連動しませんが、手帳取得の診断書や経過記録が年金申請時に役立つケースがあります。

- 障害年金の審査は「できること/できないこと」ではなく、「できることにどれだけ制限があるか」「日常生活や就労に支障がどの程度か」が重視されます。

- 発作が不定期でも、症状が継続し社会生活に影響していれば対象になる可能性があるため、主治医や年金相談窓口に相談しましょう。

申請時のサポート・相談先

障害年金の申請は、日本年金機構の年金事務所で行います。

また、社会保険労務士(社労士)に代行申請を依頼することも可能です。

- 地域の「障害年金専門の社労士」に依頼し、医師への意見書依頼や書類作成がスムーズに進められたケースもあります。

- 申請が不認定となった場合でも、不服申立て(審査請求)で覆る事例もあるため、あきらめずに対策を検討しましょう。

傷病手当金

会社員や公務員など健康保険に加入している人が、メニエール病で連続3日以上仕事を休み、4日目以降も働けない場合、「傷病手当金」が支給されます。

支給額の目安は:

- 1日あたりの標準報酬日額の⅔

- 支給期間は最長で1年6カ月

治療と療養に専念する間の収入保障として、とても心強い制度です。

ただし注意点として、同じ傷病で障害厚生年金を受ける場合、傷病手当金は不支給または差額支給となります。

詳細は加入健保(協会けんぽ等)の運用に従います。

仮に傷病手当金の受給期間中に障害年金が認定された場合、金額が多い方のみが支給されます。

また、障害基礎年金のみのケースは調整対象外となる場合があります。

失業手当(雇用保険)

※正式には「失業等給付」といいますが、ここでは「失業手当」で統一します。

退職を余儀なくされた場合でも、雇用保険に加入していた期間が6カ月以上あれば失業手当の対象になります。

さらに、障害者手帳を持っている場合は:

- 求職活動実績の要件が緩和

- 給付日数の延長(最大360日)

- 再就職手当の加算対象

になることがあり、障害者向けの特例措置を受けることができます。

なお、失業手当を受け取るには「働ける状態」にあることが前提です。

また失業手当は、障害年金と同時に受け取ることができる可能性があります。

ハローワークで求職登録する際に「障害年金受給中」と申告する必要があります。

失業手当の延長や特例給付(最大360日など)は、障害者認定や手帳を持っている場合に有利になるため、登録時に必ず申告してください。

ただ、「労働の意思と能力がある」と認められなければ、失業給付はストップされる可能性があります。

たとえば障害年金の等級(1級・2級)によっては、「就労可能」と判断されにくい場合があり、医師の意見書提出を求められることもあります。

就労支援サービス

就労継続支援

体調や障害の影響で、一般就労が難しい方に対し、軽作業や内職などの仕事を提供する福祉サービスです。

福祉的な環境下で働くことができ、雇用契約を結んで給与を得る「A型」や、非雇用型の「B型」があります。

A型とB型には以下のような違いがあります。

- A型:雇用契約あり(最低賃金が支払われる)

- B型:雇用契約なし(体調や能力に合わせて柔軟に働ける)

生活リズムを整えながら、体調と相談しつつ就労訓練を継続できるため、回復段階の方にも適しています。

医療費補助制度

医療機関での通院や検査が継続的に必要な場合は、各種医療費助成制度も検討しましょう。

- 自立支援医療(精神通院)制度:メニエール病に起因するストレス・うつ状態などで精神科通院がある場合に対象

- 高額療養費制度:医療費が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度

- 特定疾患治療研究事業:指定難病に準じた支援を受けられる場合あり(制度の有無や内容は自治体により異なります)

制度の内容は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の福祉課・障害福祉窓口での確認が必要です。

メニエール病患者のための雇用支援サービス

メニエール病のように、症状が日によって変動する病気を抱えていると、「働けるのか不安」「職場で理解してもらえるか心配」と感じることもあるかもしれません。

そんな時に心強いのが、雇用支援サービスの存在です。

ここでは、メニエール病の方が活用できる支援機関やサービスについて、わかりやすくご紹介します。

ハローワーク(公共職業安定所)

ハローワークには、障害者専門の窓口や支援担当者が配置されています。

担当者に相談すれば、以下のようなサポートが受けられます。

- 障害者専門の就職相談員による面談・キャリアのアドバイス

- 自分の体調や希望に合った求人紹介

- 職場実習やトライアル雇用制度の案内

- 企業との間に立っての調整(体調配慮の交渉など)

地域によっては「専門援助部門(サポステ・若年者支援など)」も併設されており、病状を伝えたうえでの個別対応が可能です。

就労移行支援事業所

就労移行支援とは、一般企業への就職を目指す障害者の方を対象とした福祉サービスです。

サービス内容は事業所によって異なりますが、以下のような支援が受けられます。

- ビジネスマナーやパソコンなどのスキル訓練

- 体調管理のサポート(ストレス対処や生活リズム)

- 就職活動のサポート(履歴書作成・模擬面接など)

- 就職後の定着支援(職場との橋渡しや相談対応)

利用料は所得に応じて決まり、多くの方が無料または低額で利用できます。

利用期間は原則2年間で、障害者手帳がなくても医師の意見書があれば利用可能な場合もあります。

就労定着支援事業

就労移行支援を経て一般就労したあと、安心して職場に定着できるようサポートする制度です。

- 体調や通院、職場での人間関係に関する不安の相談

- 必要に応じて職場と連携し、就労継続を支援

「せっかく就職できたのに、症状で辞めてしまいそう…」という不安を和らげることができます。

障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)

厚生労働省の支援のもと、各地域に設置されている支援機関です。

就労と日常生活の両面からサポートしてくれます。

- 求職相談・履歴書添削・面接練習

- 通院や家計管理の相談

- 福祉サービスとの連携

特にメニエール病の場合は「症状とうまく付き合う生活リズムづくり」が重要になるため、生活支援の観点も役立つポイントです。

民間の障害者向け就職エージェント

民間企業が運営する障害者に特化した就職・転職支援サービスも、多く登場しています。

メニエール病のような目に見えにくい障害を抱える方でも、安心して仕事探しができます。

たとえば:

- 体調に配慮した条件にでの求人検索・紹介(短時間勤務、在宅可、通院配慮など)

- 書類添削・面接練習

- 企業との条件交渉や面接同行

また、メニエール病に対する理解のある企業や配慮実績のある職場を紹介してくれることもあります。

こうしたサービスは、登録・相談無料で利用できることがほとんどです。

スグJOBではメニエール病の方におすすめしたい求人を多数取り揃えています

当社が運営する障害者向け職業紹介サイト「スグJOB」では、メニエール病など体調に波がある方にも対応できる求人情報を多数掲載しています。

スグJOBの強み:

- 医師の診断内容や生活スタイルに応じて、専任コーディネーターが最適な求人を提案

- 「週3日~」「短時間勤務可」「静かな職場環境」など、メニエール病の方が安心して働ける条件に特化

- 就職後も継続的にフォローアップを行い、体調悪化時の対応相談も可能

- 希望者には、履歴書の添削・面接対策・職場定着支援も完全無料で提供

また、実際にスグJOBを通じて就職した、メニエール病を抱える利用者の声も掲載しています。

一人で悩まず、専門機関と連携しながら進めることが、就労成功の近道です。

まとめ

メニエール病は、繰り返すめまいや耳の症状によって、日常生活や仕事に大きな影響を与える病気です。

「働き続けられるのか不安」「職場に理解してもらえるだろうか」と悩む方も多いかもしれません。

しかし、治療法や対策を正しく知り、生活習慣を見直すことで、病気と上手につき合いながら働いている方もいます。

また、症状が長引いている方や生活に支障がある方は、障害者手帳の取得や、障害年金・傷病手当などの支援制度を検討することで、経済的にも精神的にも負担を軽減できます。

さらに、近年ではメニエール病を含む慢性的な疾患を持つ方への理解がある企業や、体調に配慮した求人も増えています。

特に、障害者雇用枠を活用すれば、

- 勤務時間や業務内容に配慮してもらえる

- 通院・症状に合わせた柔軟な働き方ができる

- 長く働きやすい環境で安心してキャリアを築ける

といったメリットがあります。

「スグJOB」では、メニエール病の方も安心して働ける求人をご紹介しています

「どんな仕事が向いているのかわからない」

「手帳は取れるの?支援制度ってどう使うの?」

そんなお悩みを持つ方に、就職支援のプロが一緒に寄り添ってサポートいたします。

⇒ 今すぐチェック

スグJOB 障害者向け求人はこちら

あなたの再出発を、「スグJOB」が全力で応援します。

スグJOBは求人数トップクラス!

障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ

障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ

この記事の執筆者

2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。