ペースメーカー装着後の仕事と障害年金について

ペースメーカー装着後の仕事と障害年金について

ペースメーカーを装着した後、これまで通りに仕事を続けられるのか、どんな仕事ができるのか、また障害年金を受給できるのかなど、不安に思う方は多いでしょう。

日常生活の中で新たな配慮が必要になり、これまでとは違う制限が生じることもあります。

しかし、正しい情報を知ることで、不安を和らげながら、より良い選択をすることが可能になります。

ペースメーカーを装着しても、安心して働き続けることができる仕事はたくさんあります。

また、障害年金を活用することで、経済的な支援を受けながら無理なく生活を続ける方法もあります。

本記事では、ペースメーカー装着後の仕事の選び方、就職の際のポイント、そして障害年金の受給資格について、できるだけわかりやすく解説します。

「どんな仕事なら安心して続けられるのか」「障害年金はどのように申請すればよいのか」など、気になる点を一つずつ丁寧に説明していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

あなたの仕事探しや、今後の生活に役立つ情報をお届けします。

ペースメーカーとは

ペースメーカーという言葉を聞いたことがあっても、実際にどのようなものなのか詳しく知っている方は少ないかもしれません。

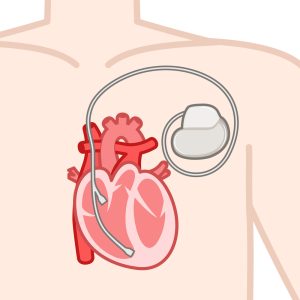

ペースメーカーは、心臓のリズムを安定させるために体内に埋め込まれる小さな医療機器です。

発振器と電線で構成されており、この電線の先を心臓に取り付けます。

発振器のみのタイプもあり、こちらは直接心臓内へ埋め込みます。

いずれのタイプも手術によって体内に埋め込むことで、発振器から心臓に電気刺激が伝わり、一定のリズムで心臓が拍動する仕組みになっています。

発振器には電池が組み込まれているため、電池寿命に従って一定期間ごとに発振器交換のための手術が必要になります。

例えば、心臓の電気信号が正常に伝わらない疾患の方は、心臓の動きが不規則になったり、極端に遅くなったり、不整脈が発生したりします。

こうした症状が進行すると、日常生活にも支障をきたし、場合によっては命に関わることもあります。

そのため、ペースメーカーは、脈の乱れを感知すると自動的に一定のリズムで電気刺激を送り、心臓が適切なリズムで拍動するように調整してくれる、大切な役割を果たします。

このようにペースメーカーは疾患を抱える方にとって重要な医療機器ですが、装着すると、日常生活においてさまざまな変化が生じることがあります。

しかし、それらの変化に適応しながら、安心して仕事や生活を続けることも十分に可能です。

この章では、ペースメーカーの基本的な機能や適応となる心疾患について詳しく解説していきます。

ペースメーカーの機能と適応となる心疾患

ペースメーカーは、心臓の動きをサポートするための医療機器です。

心臓の電気信号がうまく伝わらないと、脈が極端に遅くなったり、不整脈が発生したりすることがあります。

こうした状況を防ぐために、ペースメーカーが一定のリズムで電気刺激を送ることで、心臓が正常に拍動するように助けます。

ペースメーカーが必要になるのは、主に以下のような心疾患を持つ方です。

- 頻脈性不整脈(脈が速くなる不整脈)

- 徐脈性不整脈(脈が遅くなる不整脈。「洞不全症候群」と「房室ブロック」がある)

- 期外収縮(脈拍が不規則になる症状)

ペースメーカーを装着すると、心臓のリズムが安定し、動悸や息切れといった症状が改善されることが期待できます。

また、日常生活の制限も最小限に抑えられるため、適切な配慮を行えば仕事を続けることも可能です。

ペースメーカーとICD(除細動器)の違い

ペースメーカーにはいくつかの種類があり、装着する人の心臓の状態に合わせて選択されます。

主なものとしては以下の2種類のタイプに分けることができます。

- 単室ペースメーカー(心房または心室のどちらかを刺激)

- 両室ペースメーカー(心房と心室の両方を刺激)

これらのタイプは、患者さんの症状や病状に応じて医師が適切なものを選択し、治療を行います。

また、ペースメーカーとよく混同される医療機器に「ICD(植込み型除細動器)」があります。

この2つには、以下のような違いがあります。

| 項目 | ペースメーカー | ICD(除細動器) |

| 主な機能 | 心拍を補助する | 不整脈を検知しショックを与える |

| 適応疾患 | 徐脈性不整脈等 | 重度の不整脈、心室細動 |

| 電磁波影響 | あり | あり |

| 仕事への影響 | 比較的少ない | 運転業務などに制限がかかる場合がある |

ICDは、重度の不整脈や突然の心停止を防ぐために用いられるため、ペースメーカーとは用途が異なります。

ICDを装着している場合は、電磁波の影響が大きくなるため、就業する際に特に慎重な職業選択が求められます。

中型・大型車の運転、旅客運送などが制限されるため、選択できない職業もあります。

ペースメーカー装着後の生活の変化

ペースメーカーを装着すると、日常生活や仕事においていくつかの注意点があります。

日常生活の変化

- 強い電磁波を発する機器に注意する(電子レンジ、IHクッキングヒーター、高圧電線など)

- 定期的な通院が必要になる(ペースメーカーの動作確認や電池交換)

- 運動制限がある場合もある(激しいスポーツや重い荷物を持つ作業は医師と相談)

- 交通系ICカードやスマートフォンを胸元に近づけない(影響を受ける可能性がある)

仕事の選択への影響

- 電磁波を多く扱う職場は避ける(工場、電気設備業など)

- 通院しやすい環境を選ぶ(勤務時間の柔軟性がある仕事が望ましい)

- 体力的に無理のない仕事を探す

- 過度なストレスを避ける(ストレスが心臓に負担をかけることがある)

- 長時間勤務や夜勤のある仕事は慎重に検討する

ペースメーカーを装着した後も、しっかりとした情報を得て対策を講じることで、安心して生活を続けることができます。

また、職場での配慮や職業選択について、専門の医師や就労支援機関に相談することで、より適切な環境で働くことができるでしょう。

ペースメーカー装着による仕事上の制限と職場選びのポイント

ペースメーカーを装着すると、これまでと同じ仕事を続けられるのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

ペースメーカーは、心臓の動きを助ける重要な医療機器ですが、働く環境によっては影響を受けることがあります。

そのため、自分の体調や職場の条件をよく考えて、安心して働ける環境を選ぶことが大切です。

この章では、ペースメーカー装着者が注意すべき仕事の制限や、適した職場の選び方について詳しく解説します。

仕事を探す際の参考にしていただければ幸いです。

ペースメーカー装着による仕事上の制限

ペースメーカーを装着している場合、どんな仕事でも問題なくできるわけではありません。

ペースメーカーは、心臓のリズムを安定させる大切な医療機器です。

しかし、強い電磁波を発する機器の近くで作業すると、誤作動を引き起こす可能性があります。

また、激しい運動を伴う仕事や、重い荷物を頻繁に持つような職種では、身体への負担が大きくなり、心臓に負荷をかけることになります。

そのため、自分の体調や医師の指導を考慮しながら、無理のない範囲で仕事を選ぶことが大切です。

例えば、デスクワークや軽作業など、体への負担が少なく、電磁波の影響を受けにくい環境を選ぶと、より安心して働くことができます。

どんな職場なら安全に働けるのか、自分に合った働き方を一緒に考えていきましょう。

【避けるべき職種の例】

- 電磁波を扱う職業(電気技師、電子機器製造業など)

- 強い振動や衝撃を受ける職業(建設業、運送業)

- 高圧電流を扱う職場(鉄道、発電所)

- 長時間の立ち仕事を求められる職業(販売業、飲食業)

- シフト勤務が多い職場(警備員、夜間勤務のある業種)

ペースメーカー装着者に適した仕事・職場環境

ペースメーカーを装着していても、安心して働ける職場はあります。

体への負担が少なく、電磁波の影響を受けにくい仕事を選ぶことがポイントです。

また、医療機関や企業によっては、ペースメーカー装着者向けの特別な配慮がある場合もあります。

働きやすい仕事・職場の特徴

- デスクワーク中心の仕事(事務職、カスタマーサポートなど)

- フレックスタイム制度がある職場(通院しやすい環境)

- 重労働を避けられる職場(負担が少ない作業)

注意すべき職場・環境

- 長時間立ち仕事が必要な職場(販売業、接客業など)

- 休憩を取りにくい環境(工場勤務、医療現場など)

- 高ストレス環境(心臓に負担がかかるため)

- 過度な体力を求められる職種(運送業、介護職)

- 頻繁な出張が必要な職種(営業職、コンサルタント業など)

ペースメーカー植え込み手術後の仕事復帰のタイミング

手術後の回復には個人差があります。

一般的には、術後1か月程度は安静が必要とされています。

復職のタイミングは、体調や医師の指示を考慮しながら、無理のない範囲で決めることが大切です。

特に、以下のことには注意しましょう。

- 医師と相談しながら復職のタイミングを決める

- 体調が安定してから段階的に復帰

- 職場の配慮を受けながら無理なく働く

- 復帰後もしばらくは負担を減らした業務に就くのが理想

- 疲れやすさを感じたら適宜休息をとる

ペースメーカーを装着した後も、適切な仕事を選ぶことで安心して働き続けることができます。

体調を最優先に考え、働きやすい環境を見つけましょう。

また、無理のない範囲で仕事を続けられるよう、職場に配慮を求めることもできます。

働く上で不安がある場合は、企業の人事担当者や医師と相談しながら、自分に合った職場を見つけていくことが重要です。

障害者雇用制度を活用した仕事探し

仕事を探す際に、自分に合った職場が見つかるのか、不安に感じることはないでしょうか。

特にペースメーカーを装着している方は、働く環境に対して慎重に選ぶ必要があります。

電磁波の影響を受けにくい職場か、体に無理のない業務内容かなど、気をつけるべきポイントが増えるからです。

そんなときに役立つのが「障害者雇用制度」です。

この制度は、障害を持つ方が安心して働けるよう、企業が適切な環境を整えたり、支援を受けながら就職できるようにするための仕組みです。

障害者雇用制度を活用すると、体調に配慮した働き方が可能になり、通院や健康管理もしやすくなります。

さらに、企業側もこの制度を活用することで、障害を持つ方が長く働けるよう職場環境の改善を進めています。

この章では、障害者雇用制度のメリットやデメリット、仕事探しの具体的な方法についてわかりやすく解説します。

あなたに合った働き方を見つけるための参考にしてください。

障害者雇用制度のメリット

障害者雇用制度には、多くのメリットがあります。

この制度を活用することで、安心して働ける職場を見つけやすくなり、自分に合った働き方ができる可能性が広がります。

良い環境の職場に出会いやすい

障害者雇用を推進する企業では、障害を持つ方だけでなく、全ての働く人の健康や働きやすさを重視した職場環境を整えています。

例えば、バリアフリーの設備が整っていたり、業務内容が個々の体調に合わせて調整されたりすることがあります。

企業によっては、リモートワークや時短勤務を導入し、柔軟な働き方を提供しているケースもあります。

このような環境を持つ企業を選ぶことで、長期的に安心して働くことができます。

就職の可能性が高くなる

障害者雇用制度を活用することで、一般雇用に比べて採用される可能性が高くなります。

一定規模以上の企業には、従業員のうち決まった割合の人数を障害者雇用とする必要があります。

この割合を法定雇用率といいます。

法定雇用率は頻繁に改定が行われ、年々増加しています。

また、法定雇用率を満たさない企業には一定額の納付金が課せられます。

逆に、法定雇用率を満たす企業には報奨金が出るなど、障害者雇用に力を入れることは企業側にも大きなメリットがあります。

そのため企業側も障害者の雇用を積極的に進めており、法定雇用率の達成を目的として、障害者向けの求人を増やしています。

応募時に障害者枠を利用することで、競争率が低くなり、採用されるチャンスが広がる点もメリットです。

このように障害者雇用を活用することで、一般雇用に比べて採用される可能性が高くなります。

企業側も障害者の雇用を積極的に進めています。

過去は軽作業や事務補助職で採用することが一般的でしたが、近年は企業側や職業紹介会社にも障害者雇用を行うノウハウが蓄積されたことにより、職種や勤務形態ともに多様な求人情報が提供されています。

一般雇用よりも仕事を続けやすい

障害者雇用の枠組みでは、個々の事情に応じた働き方が考慮されることが多く、長く安定して働ける環境が整えられています。

例えば、勤務時間の調整が可能な企業も多く、フレックスタイム制や短時間勤務制度を導入し、個々の体調や通院のスケジュールに合わせた働き方ができるように配慮されています。

職場内でのサポートも手厚く、安心して仕事を続けやすい環境が整っています。

具体的には、定期的な面談を実施し、体調や業務内容に問題がないかを確認する制度を導入している企業もあります。

また、体調の変化に応じて業務量や担当業務を調整する仕組みが整っている場合もあり、無理のない範囲での業務遂行が可能です。

企業によっては、職場に産業医やカウンセラーが常駐しており、定期的に健康状態をチェックしながら働ける環境を提供しているところもあります。

さらに、職場内の同僚や上司が障害者雇用に対する理解を深めるための研修を受ける機会を設けることで、職場全体で協力しながら働ける環境を構築するケースもあります。

適切な配慮のもとで仕事をすることで、無理なく長期的にキャリアを築いていくことが可能になります。

キャリアアップの機会も用意されている企業では、スキル向上のための研修や資格取得支援を行う制度が整っていることもあり、業務経験を積みながら安定した職業生活を続けられます。

障害者雇用制度のデメリット

障害者雇用制度は、多くの方が安心して働けるよう配慮された仕組みですが、一方で注意すべき点もあります。

一般雇用とは異なる条件が設定されているため、思い描いていた働き方ができないこともあるかもしれません。

平均月収が低くなる可能性がある

一般雇用と比較すると、給与水準が低く設定されている場合があります。

特に、事務補助や軽作業などの補助的な職種では、給与水準があまり高くないことが多いです。

しかし、これは働く時間や仕事内容によるため、希望に合った求人を探すことが大切です。

また、スキルアップや資格取得を目指すことで、給与アップの可能性もあります。

職種の選択肢が限られる

障害者雇用枠では、事務職や軽作業が多く、特定の業種に偏る傾向があります。

しかし、最近ではIT関連職やカスタマーサポートなど、専門的な知識を活かせる職種の求人も増えてきています。

自分の希望する仕事があるかどうか、求人情報をしっかり確認することが重要です。

障害者雇用求人を探す方法

ハローワーク(公共職業安定所)

障害者向けの求人を多数取り扱っており、専門の相談員が仕事探しをサポートしてくれます。

障害者向けの就職相談会も定期的に開催されているため、積極的に活用するとよいでしょう。

無料の職業訓練を受けるのもおすすめです。

障害者の参加者を想定した様々な配慮がされたコースも用意されており、自分に合ったスキルを伸ばすことができます。

地域障害者職業センター

職業訓練や就職支援を行っており、自分に合った働き方を見つけるための相談が可能です。

企業との橋渡しをしてくれることもあり、求人情報だけではわからない職場の雰囲気を知ることができます。

就労移行支援事業所

就職に向けたスキルの向上や職業訓練を受けられる施設で、企業とのマッチングも行っています。

特に、ITスキルや事務スキルを学べるプログラムが充実しており、スキルを身につけながら就職を目指せます。

障害者雇用に特化した転職サイト(スグJOBなど)

インターネットを利用して自分のペースで仕事探しができる便利なサービスです。

多くの企業の求人を比較しながら、希望に合った仕事を探すことができます。

障害者雇用制度を上手に活用することで、安心して働ける職場を見つけることができます。

スグJOBで自分に合った仕事を探し、無理のない働き方を実現しましょう。

ペースメーカー装着者の障害年金受給について

ペースメーカーを装着すると、日常生活における注意点が増えますが、働き方や経済面での不安もあるかもしれません。

そんなとき、障害年金は生活を支える大切な制度のひとつです。

障害年金は、健康上の理由で日常生活や仕事に一定の制限がある方を対象に、経済的な支援を提供する制度です。

ペースメーカーを装着した方が障害年金を受給できるかどうかは、多くの方が気にされるポイントです。

ペースメーカーを装着している場合も、条件を満たせば受給できる可能性があります。

ここでは、障害年金の受給資格や申請時のポイントについて、わかりやすく解説していきます。

ペースメーカー装着者の障害年金受給資格

障害年金を受給するには、障害等級の認定基準を満たす必要があります。

ペースメーカー装着者の場合、1級または2級の障害等級が対象とされ、心臓機能の低下がどの程度日常生活や仕事に影響を与えているかが重要な判断基準になります。

受給のポイント

障害等級の判定

- 1級: 日常生活のほぼ全てに支障があり、常に介助が必要な状態。

- 2級: 日常生活や就労に一定の制限があるが、介助がなくても生活できる状態。

ペースメーカー装着者の場合、一般的には2級の認定が多いですが、病状の進行具合によっては1級が適用されることもあります。

フルタイム勤務でも受給可能なケース

一定の制限が認められれば、フルタイムで働いていても受給できる可能性があります。

仕事内容や労働時間、医師の診断書の内容が重要な判断基準となります。

たとえば、

- 重労働や長時間の立ち仕事ができない

- 定期的な通院が必要で、業務に支障をきたす

- 精神的な負担が大きく、業務遂行が難しい場合

これらのケースでは、就労していても障害年金の対象となる可能性があります。

申請時の必要書類

障害年金の申請には、次のような書類が必要となります。

- 医師の診断書: 病状の詳細や、日常生活への影響を記載したもの。

- 受診状況等証明書: 初診日を証明するための書類。

- 病歴・就労状況等申立書: どのような状況で仕事をしているかを具体的に記述。

このほか、本人確認書類や住民票、年金手帳のコピーなどが求められることがあります。

障害年金の受給までの流れ

- 医師と相談し、診断書を取得する

- 必要書類を準備する

- 年金事務所または市区町村窓口へ申請を行う

- 審査結果を待つ(通常3〜6ヶ月程度)

- 認定されれば受給開始

障害年金の申請は時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。

申請が却下された場合の対応

申請が通らない場合でも、再審査請求をすることが可能です。

不支給の理由を確認し、

- 診断書の記載内容の不足

- 病状の詳細が伝わっていない

などの点を見直し、必要に応じて新たな診断書を取得することが大切です。

また、社会保険労務士などの専門家に相談することで、適切な申請手続きを進めやすくなります。

受給後の注意点

障害年金を受給した後も、病状の変化によっては更新が必要になります。

- 定期的な診断書の提出

- 病状が改善した場合の等級変更

など、受給が継続されるかどうかの審査が行われます。

また、就労状況の変化によっては受給額が調整されることもありますので、働き方に変更がある場合は事前に確認しておきましょう。

まとめ

ペースメーカーを装着した後の仕事選びでは、自分の体調や生活リズムを考えながら、無理なく続けられる働き方を選ぶことが大切です。

仕事をする上で、電磁波の影響を受けやすい職場や、長時間の立ち仕事が必要な業種は慎重に検討し、自分に合った環境を見極めることが重要です。

例えば、製造業や電気設備関連の職種では、ペースメーカーの動作に影響を与える可能性があるため、職場環境をよく確認しましょう。

一方で、デスクワークや在宅勤務などの仕事は、体への負担が少なく、柔軟な働き方ができるため、多くの方に適しているかもしれません。

また、定期的な通院が必要な場合は、通院しやすい勤務時間の調整が可能な職場を選ぶことも重要です。

障害者雇用制度を活用すれば、企業側が環境を整えてくれることが多く、負担を減らしながら働くことができます。

さらに、障害年金を受給できれば、経済的な安定を保ちながら、自分に合ったペースで働くことも可能です。

仕事探しの際には、障害者向けの職業紹介サイト「スグJOB」などを利用し、条件に合った職場を見つけることをおすすめします。

焦らず、自分に合った働き方をじっくり考え、安心して仕事を続けていきましょう。

スグJOBは求人数トップクラス!

障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ

障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ

この記事の執筆者

2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。