感音性難聴は、耳の奥にある内耳や聴神経に障害が生じ、音の伝達が妨げられる難聴の一種です。

この難聴は、近年では若い世代から高齢者まで幅広く見られるようになり、生活や仕事に大きな影響を与えることも少なくありません。

「言葉がはっきり聞き取れない」

「複数人での会話になるとついていけない」

こうした悩みを抱える方も多く、日常生活の中で不安や不便を感じているケースは少なくないのです。

一方で、治療法や補助機器を上手に活用することで改善が期待できるケースもあります。

だからこそ、正しい知識を持つことはとても大切です。

本記事では、感音性難聴の原因・症状・治療法を徹底的に解説します。

加えて、日常生活や職場での工夫、利用できる支援制度についてもわかりやすく紹介していきます。

特に、これから就労を考えている方に向けては、職場環境の整備方法や支援機関の活用法についても触れていきます。

「自分に合った働き方を見つけたい」

「安心して長く働ける環境を整えたい」

そう考える方にとって、本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

感音性難聴とは

難聴の原因や特徴はさまざまです。

自分がどのタイプに当てはまるのかを知ることが、適切な治療や支援につながる第一歩となります。

感音性難聴の基本的な特徴

感音性難聴とは、耳の奥にある内耳聴神経、あるいは脳に障害が生じることで、音が脳へ正しく伝わらなくなる状態を指します。

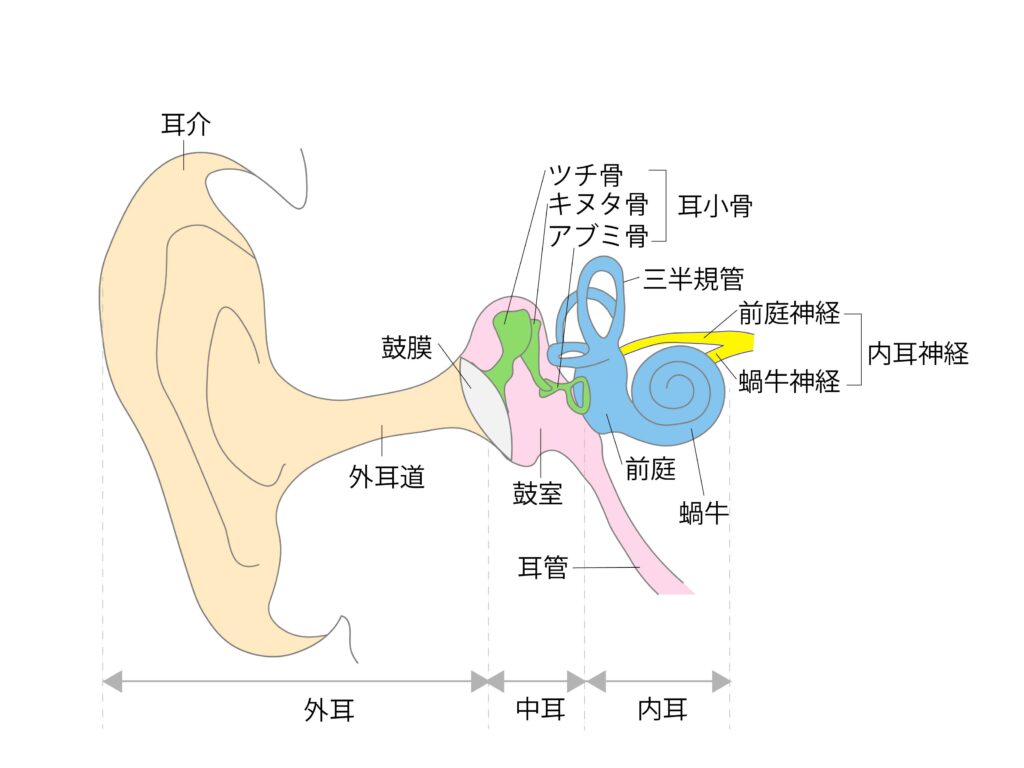

耳には、外耳・中耳・内耳という3つの構造がありますが、感音性難聴はその中でも「内耳」や「聴神経」に原因がある難聴です。

特徴としては、単に音が小さく聞こえるのではなく、「音は聞こえるのに言葉の意味がわかりにくい」という状況が起こりやすい点にあります。

耳の奥にある蝸牛(かぎゅう)の有毛細胞や、音を脳へ伝える聴神経に問題が起きることで、音は聞こえても言葉の判別が難しくなるのです。

たとえば、静かな環境で一対一の会話なら理解できても、雑音のある場所や複数人での会話では内容を把握するのが難しくなることがあります。

また、高音域の音が特に聞き取りにくいとされ、電話の呼び出し音や子どもの声などが聞き取りづらくなるのも代表的な症状です。

こういった症状は、生活の質(QOL)や仕事でのコミュニケーションに直結することになります。

感音性難聴ははっきりした原因がわからないことも多い上、進行すると完全な回復が難しいとされるケースが多く、補聴器を使っても改善しきれないことがあります。

早期に気づき、適切な対応を取ることが非常に大切です。

伝音性難聴との違い

難聴には大きく分けて「伝音性難聴」と「感音性難聴」があります。

その違いを理解することで、自分の症状をより正しく把握することができます。

伝音性難聴の特徴

伝音性難聴は、外耳や中耳に異常が生じて音が内耳まで届かなくなる状態です。

- 音が小さくしか聞こえない

- 自分の声は比較的よく聞こえる

- 手術や投薬によって改善するケースも多い

このような特徴があります。

感音性難聴の特徴

一方で感音性難聴は、音そのものは耳に入っていても、脳に正しく伝わらないために「聞こえるのに意味がわからない」状態が起こります。

- 「声は聞こえるけれど内容が理解できない」

- 複数人での会話が特に苦手

- 補聴器を使っても改善が限定的なことがある

このような傾向があります。

特に騒がしい場所や複数人の会話で困難を感じやすくなります。

混合性難聴について

また、「混合性難聴」と呼ばれるタイプもあります。

これは、伝音性難聴と感音性難聴が同時に起こっている状態です。

外耳や中耳に加え、内耳や聴神経にも障害があるため、音量も明瞭度も低下し、日常生活に大きな影響を与えることがあります。

感音性難聴の種類と原因

感音性難聴の原因は、はっきりしたことはわからないことも多いです。

ただ、判明している原因としては大きく分けて生まれつきのもの(先天性)と、生活の中で後から発症するもの(後天性)の2種類があります。

先天性難聴

先天性難聴は、生まれたときから、あるいはごく幼少期のうちに難聴がある状態です。

主な原因には以下のようなものがあります。

- 遺伝子の異常(家族性の難聴など)

- 妊娠中に母体が感染した病気(風疹、サイトメガロウイルスなど)

- 出生時のトラブル(低体重・新生児黄疸・分娩時の酸素不足など)

先天性難聴は早期発見が重要です。

現在では新生児聴覚スクリーニングが広く行われており、早期発見・早期支援につなげられるようになっています。

発見が早ければ、補聴器や人工内耳の活用を通じて、言語発達を支援できる可能性も高まります。

後天性難聴の種類

後から発症する感音性難聴は、日常生活や病気、あるいは頭部の外傷など、さまざまな要因で起こります。

後天性の感音性難聴は多様な原因で発症するため、生活習慣や環境要因に注意することが予防の第一歩となります。

ここでは代表的なものをご紹介します。

突発性難聴

ある日突然、片耳もしくは両耳の聴力が低下する病気です。

原因ははっきりわかっていませんが、ウイルス感染や血流障害が関係しているのではないかと考えられています。

発症から48時間以内の治療が予後を大きく左右するため、急な聞こえの異変を感じたらすぐに耳鼻咽喉科を受診しましょう。

メニエール病

めまい・耳鳴り・難聴を繰り返すのが特徴の病気です。

内耳にあるリンパ液が過剰に溜まることが原因とされています。

感音性難聴の中でも特徴的で、発作を繰り返すたびに難聴が進行する可能性があります。

そのため生活習慣の見直しやストレス管理も大切になります。

急性低音障害型感音難聴

若い世代にも多く見られる難聴です。

低い音だけが聞き取りにくくなるのが特徴で、耳の閉塞感や耳鳴りを伴うこともあります。

ストレスや疲労が強く関与しているとされ、十分な休養と早めの治療が改善につながります。

騒音性難聴・音響性難聴

長期間、大きな音にさらされることで発症する難聴です。

- 工場などの騒音のある職場

- コンサートスタッフ

- 大音量でイヤホンを使用する習慣

こうした環境が原因となり、有毛細胞が徐々に破壊されていきます。

一度失われた聴力は元に戻らないため、耳栓やイヤーマフなどで予防が最も重要です。

加齢性難聴(老人性難聴)

年齢を重ねることで自然に進行する難聴です。

高音域から少しずつ聞き取りにくくなり、「電話の音が聞こえにくい」「家族の声がこもって聞こえる」といった症状が現れます。

進行を止めることは難しいですが、補聴器や生活環境の工夫でコミュニケーションを支えることが可能です。

感音性難聴の症状と聞こえ方

感音性難聴は、ただ「音が小さく聞こえる」というだけではありません。

音の質や明瞭さそのものが失われるのが大きな特徴です。

そのため、本人にとっては「聞こえているのに意味がわからない」という違和感を伴うことが多く、日常生活や仕事の場面で大きな困難を感じやすくなります。

感音性難聴の症状を放置すると、コミュニケーション能力の低下だけでなく、社会参加や就労の機会を失うリスクにもつながります。

だからこそ、「少しおかしい」と思ったときにはすぐに医療機関を受診しましょう。

主な症状と特徴

感音性難聴でよく見られる症状は次の通りです。

- 音は聞こえるのに言葉の内容が理解しにくい

- 特に高音域(子どもの声・電子音・電話のベルなど)が聞き取りにくい

- 複数人での会話が聞き取りにくく、会話から取り残されやすい

- テレビやラジオの音量を大きくしないと理解できない

- 耳鳴りやめまいを伴うことがある

こうした特徴は特に雑音のある場所で顕著に現れるため、静かな場面では問題がなくても、会議や飲食店などでは聞き取りが難しくなり、強いストレスを感じる方が多いです。

難聴の程度(等級)について

感音性難聴は、聴力の程度によって「軽度・中等度・高度・重度」に分けられます。

この区分は、障害者手帳の取得や支援制度の利用にも関わる大切な基準です。

以下は、聴覚医学会で定められた基準です。

| 分類 | 聴力レベル | 特徴 |

| 軽度難聴 | 25〜40dB | 小さな声や騒音下での会話の聞き間違いがあり、聞き取りが困難になる |

| 中等度難聴 | 41〜70dB | 通常の大きさの声の会話も理解しにくい |

| 高度難聴 | 71〜90dB | 大きい声か、補聴器なしでは会話が聞こえない |

| 重度難聴 | 91dB以上 | 補聴器を使っても会話理解が困難 |

(日本聴覚医学会難聴対策委員会|「難聴対策委員会報告‐難聴(聴覚障害)の程度分類について‐」より作成|2025.8確認)

特に「高度」や「重度」と診断されると、日常生活だけでなく就労にも大きな影響が出やすくなります。

受診の目安とタイミング

感音性難聴は、放置すると進行して回復が難しくなる場合が多いため、早期受診がとても大切です。

次のようなサインがある場合は、耳鼻咽喉科での診察をおすすめします。

- 突然片耳が聞こえにくくなった

- 耳鳴りやめまいを繰り返す

- 会話の聞き間違いが増えてきた

- テレビや電話の音量を上げすぎていると周囲に言われる

特に、突発性難聴は発症から48時間以内に治療を始めることが予後を左右するため、違和感を覚えたらすぐに受診することが重要です。

感音性難聴の治療方法

一度障害を受けた聴覚細胞が自然に再生することはほとんどないため、感音性難聴の完全な回復は難しいとされています。

しかし、原因や症状に応じて適切な治療や補助機器を活用することで、聞き取りを改善したり、生活の不便を大きく軽減したりすることができます。

感音性難聴の治療は「完全な回復」よりも「生活の質(QOL)の向上」を目指すことが中心となります。

自分の症状に合った治療法や補助機器を選ぶためにも、専門医や補聴器相談員に早めに相談しましょう。

ここでは代表的な治療法をご紹介します。

補聴器による対応

感音性難聴の治療でまず検討されるのが補聴器です。

補聴器は単に音を大きくするだけではなく、聞き取りにくい周波数帯を重点的に増幅してくれます。

そのため、会話がより理解しやすくなる効果があります。

補聴器にはさまざまなタイプがあります。

- 高音域の聞き取りを補うタイプ

- 片耳だけが難聴の方に向けたクロス補聴器

- 騒がしい場所でも聞きやすい指向性マイク搭載のタイプ

さらに最近は、Bluetooth対応の補聴器も増えており、スマートフォンと連携することで通話や音楽を直接耳に届けることが可能です。

自治体によっては、補聴器購入費用の一部を助成する制度もありますので、経済的な負担を減らせる場合もあります。

人工内耳手術

補聴器でも十分な効果が得られない高度〜重度の感音性難聴の方には、人工内耳(Cochlear Implant)という選択肢があります。

人工内耳は、外部のマイクで拾った音を電気信号に変え、直接内耳へ伝える仕組みを持った医療機器です。

- 先天性難聴の子どもにとっては、言語の発達を支える重要な治療手段

- 後天性難聴の大人にとっても、生活や仕事での聞き取りを大きく改善できる可能性がある

手術後には「聴覚リハビリテーション」と呼ばれる訓練が必要ですが、適切に進めることで社会生活の質を大きく向上させることができます。

手術には一定の費用が発生しますが、公的医療保険や自立支援医療制度が適用されるため、自己負担は軽減されます。

その他の治療法と対処法

感音性難聴の原因によっては、薬物療法や生活習慣の改善が有効な場合もあります。

- 突発性難聴:ステロイド薬や血流改善薬の投与

- メニエール病:利尿薬の服用や塩分制限などの食生活改善

- 急性低音障害型感音難聴:安静と薬物治療で改善することもある

- 騒音性難聴:耳栓や防音機器を使い、環境からの予防が第一

また、完治が難しい場合でも、生活環境を整えることで「聞きやすさ」を補う工夫が重要です。

たとえば、

- 静かな場所で会話をする

- 相手の口元が見えるようにする

- 会議や授業では文字や資料を併用する

といった工夫が大きな助けとなります。

感音性難聴がある方の日常生活

感音性難聴を抱えていると、日常のさまざまな場面で聞き取りの難しさや誤解によるストレスを感じることがあります。

しかし、不便さを大きく軽減することはできます。

日常生活や職場では「聞こえを補う工夫」と「周囲の理解」が両輪となります。

感音性難聴があるからといって生活や仕事を諦める必要はありません。

環境を整えることで十分に活躍できるのです。

ここでは、暮らしの中で役立つ工夫や、職場で直面しやすい困難とその対処法についてご紹介します。

日常生活での注意点と工夫

感音性難聴がある方は、家族や友人との会話や、テレビ・電話などの利用で不便を感じやすいです。

そんなときには、次のような工夫が助けになります。

- 視覚情報を活用する

相手の口元を見て話す、手話や筆談アプリを取り入れる。 - 静かな環境を選ぶ

雑音の少ない場所で会話をするよう心がける。 - 補助機器を使う

字幕付きテレビや音声文字変換アプリ、Bluetooth補聴器などを活用する。 - 生活習慣の工夫

外出時は片耳イヤホンを避け、両耳を空けて周囲の音に注意する。

また、ヘルプマークを活用すれば、周囲の理解を得やすくなります。

詳しい入手方法はこちらをご覧ください。

こうした小さな工夫が積み重なることで、日常生活でのコミュニケーションがスムーズになり、不安も和らぎます。

職場での困りごとと対処法

感音性難聴を持つ方にとって、職場でのコミュニケーションは大きな課題となることがあります。

ここではよくある困難と、その解決の工夫を挙げてみます。

複数人での会話における課題

会議や打ち合わせでは、同時に話す人がいると内容を聞き取れなくなることがあります。

その場合は、

- 一人ずつ発言するルールを作る

- 議事録やチャットツールを併用する

といった情報を共有できる仕組みを取り入れることで、聞き漏れを防ぐことができます。

マスク越しでの会話の難しさ

コロナ禍以降、マスク越しの会話が一般的になりました。

しかしマスクをつけた状態では口元が見えず、感音性難聴の方にとって会話理解がさらに難しくなります。

そこで、

- 透明マスクやフェイスシールドの使用

- 重要な内容を文字や資料で補足

といった工夫をお願いすることで、理解しやすくなります。

情報処理に時間がかかる場合の対応

感音性難聴では、言葉を聞き取ってから理解するまでに通常より時間がかかることがあります。

この場合は、

- 話す速度を少し落としてもらう

- 要点を資料やメールで補足してもらう

- リモート会議では字幕機能を活用する

などの配慮が有効です。

仕事を続けるための環境整備

感音性難聴を持ちながら安心して仕事を続けるためには、自分に合った職場環境を整えることがとても大切です。

感音性難聴があっても、周囲の理解や会社のサポートを得ながら適切な環境を整えることで、無理なく多くの業務で力を発揮できるようになります。

職場と協力して改善策を導入することは、長く働き続けるための第一歩となります。

ここでは、周囲への伝え方や職場環境を調整するポイントを具体的にご紹介します。

周囲の理解を得る方法

感音性難聴は見た目ではわかりにくいため、周囲に気づいてもらえないこともあります。

職場で活躍するためには、同僚や上司に正しく理解してもらうことが欠かせません。

そのため、自分の聞こえ方や困りごとを、具体的に率直に伝えることが重要です。

コミュニケーション手段の伝え方

「声は聞こえるけれど、言葉がはっきり理解できないことがある」といった特徴を説明すると、相手も配慮しやすくなります。

あわせて、次のような希望を伝えるとスムーズです。

- ゆっくり、はっきり話してほしい

- 重要な内容はチャットや文書で補足してほしい

- 会話のときはできるだけ正面から話してほしい

こうした伝え方をすることで、周囲も具体的にどう協力すれば良いか理解しやすくなります。

必要な配慮の具体的な伝え方

感音性難聴のある方が必要とする配慮は人それぞれです。

たとえば、

- 会議では議事録を必ず用意してもらう

- 雑音が少ない席にしてもらう

- リモート会議で字幕機能を使えるようにする

といった工夫が考えられます。

あらかじめ「どんな場面で困るのか」「どうしてもらえると助かるのか」を整理して伝えることが大切です。

職場環境の調整ポイント

感音性難聴のある方が働きやすくなるためには、次のような工夫が役立ちます。

- 座席の配置

会議や業務中に相手の顔が見える位置に座ることで、口元や表情から情報を得やすくなります。 - 機器の導入

会議用マイクやスピーカーシステム、リアルタイム字幕アプリを導入することで聞き取りを補助できます。 - 作業環境の工夫

騒音の多い場所ではノイズキャンセリング機器を活用し、集中しやすい環境を整えます。 - 情報共有の工夫

口頭のみではなく、メールやチャットなどの文字情報を組み合わせることで安心感が増します。

これらは、法律で定められた「合理的配慮」として、障害者雇用促進法に基づいて企業にも対応が求められている取り組みです。

利用できる支援制度とサービス

感音性難聴を抱えながら安心して生活や仕事を続けるためには、公的な支援制度や専門機関のサービスを積極的に活用することが大切です。

経済的な負担を軽減したり、就労や生活のサポートを受けられたりする仕組みがあります。

制度や支援を活用することで、経済的な不安や就労のハードルを大きく下げることができます。

「一人で悩まず、支援制度を取り入れる」ことが安心して生活するためのカギになります。

ここでは代表的な支援制度と、頼れる相談機関についてご紹介します。

経済的支援制度

補聴器や人工内耳など、感音性難聴の改善に役立つ機器は高額になることもあります。

その負担を軽くするために、次のような制度があります。

補聴器購入費用の補助

自治体によっては、身体障害者手帳を持つ方を対象に、補聴器購入費用の一部を助成しています。

申請には耳鼻科医の診断書や見積書が必要になることが多いため、まずは市区町村の公式ウェブサイトや、役所の福祉課で確認してみましょう。

人工内耳費用の補助

人工内耳は高額で、手術や機器の費用を含めると数百万円にのぼることがあります。

しかし、公的医療保険や自立支援医療制度が適用され、自己負担を大幅に軽減できる場合があります。

さらに身体障害者手帳を取得すると、補装具費用の給付制度も利用できるケースがあります。

医療費控除制度

年間の医療費が一定額を超えた場合には、確定申告で医療費控除を受けることが可能です。

補聴器や人工内耳に関する費用も対象となる場合があるため、領収書をきちんと保管しておくことをおすすめします。

障害者手帳と障害年金

感音性難聴の程度によっては、身体障害者手帳の交付を受けられます。

手帳を持つことで、以下のような支援が受けられます。

- 公共交通機関の割引

- 税制上の優遇措置

- 就労支援制度の活用

また、日常生活や就労に大きな制限がある場合には、障害年金の対象となることもあります。

これにより、生活の安定を図ることができます。

相談・支援機関

感音性難聴に関する悩みや、仕事に関する相談ができる支援機関も各地にあります。

障害者就業・生活支援センター

地域ごとに設置されており、仕事と生活の両面からサポートを受けることができます。

職場定着支援や相談など、一人ひとりの状況に合わせたアドバイスをしてもらえます。

ハローワーク

全国のハローワークには、障害者専門窓口があり、就労支援を行っています。

求人紹介や職業訓練、職場実習のサポートが受けられ、安心して働ける環境を探す手助けになります。

障害者雇用に特化した転職エージェント

障害者雇用枠の求人に特化した転職エージェントでは、一般の求人サイトには掲載されていない求人も紹介していることがあります。

たとえば、障害者向けの職業紹介サイトスグJOBでは、感音性難聴の方でも安心して働ける職場の情報が多数揃っています。

専門のキャリアアドバイザーがサポートしてくれるため、効率的に就職活動を進められるのが大きな魅力です。

まとめ

感音性難聴は、内耳や聴神経に障害が起こることで音が正しく脳へ伝わらなくなる難聴です。

単に「音が小さく聞こえる」のではなく、「聞こえているのに意味が理解できない」という特徴があり、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。

原因は先天性・後天性を問わずさまざまで、突発性難聴やメニエール病、騒音による影響、加齢による変化など、多岐にわたります。

そのため、自分がどのタイプに当てはまるのかを知り、早期に適切な治療や支援を受けることがとても重要です。

治療法としては、補聴器や人工内耳が中心となりますが、薬物療法や生活習慣の見直しが有効なケースもあります。

また、完全に治すことが難しくても、「聞きやすい環境づくり」や「周囲の理解」によって生活の質を高めることが可能です。

さらに、補聴器購入の助成や障害者手帳、障害年金といった支援制度を活用すれば、経済的な不安を軽減できます。

就労に関しても、障害者就業・生活支援センターやハローワーク、そして障害者雇用に特化した転職エージェントを利用することで、自分に合った働き方を見つけやすくなります。

感音性難聴があっても、適切な治療・支援・環境整備を取り入れれば、安心して生活し、仕事を続けることが十分に可能です。

一人で悩まず、専門機関や制度を活用しながら前に進んでいきましょう。

そして、もし「自分に合った職場を見つけたい」と感じたときには、障害者向けの職業紹介サイトスグJOBをぜひご利用ください。

専門のアドバイザーがあなたの状況に寄り添い、ご提案させていただきます。

安心して働ける環境を一緒に見つけましょう。

スグJOBは求人数トップクラス!

障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ

障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ

この記事の執筆者

2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。