緑内障と仕事の両立って可能?症状理解から就労支援まで完全ガイド

緑内障と仕事の両立って可能?症状理解から就労支援まで完全ガイド

緑内障は日本人の失明原因として最も多い眼の病気です。

40歳以上の方の約20人に1人が発症すると言われており、年齢とともに患者数が増加する傾向にあります。

緑内障は自覚症状に乏しく、気づかないうちに病気が進行してしまうことが特徴です。

そのため、定期的な眼科検診を受けて早期発見・早期治療につなげることがとても大切です。

一方で、すでに緑内障と診断された方にとって、仕事との両立に不安を感じるケースも少なくありません。

視野の欠損や視力低下などの症状によって、これまでと同じように働き続けることが難しくなる可能性があるためです。

しかし、適切な治療とサポート体制があれば、緑内障があっても充実した職業人生を送ることができます。

症状の理解を深め、利用可能な支援制度を把握しておくことで、働く上での不安も軽減できるでしょう。

本記事では、緑内障について基本的な知識をおさらいした上で、患者さんが直面しやすい仕事上の課題を整理します。

また、緑内障に適した仕事の特徴や就労継続のためのポイント、公的支援や就労支援サービスの活用方法もご紹介します。

より良い治療と働き方を実現するためのヒントが見つかれば幸いです。

緑内障の基礎知識

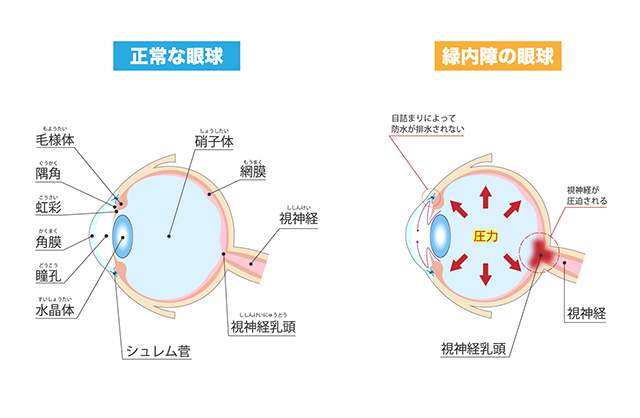

緑内障とは何か

緑内障とは、眼圧の上昇や眼内の循環障害などが原因で視神経が徐々に損傷し、視野が欠けたり視力が低下したりする病気のことをいいます。

放置すると失明につながる可能性もある怖い病気ですが、早期発見と適切な治療によって進行を遅らせることができます。

日本における40歳以上の緑内障有病率は5%程度と推定されており、年齢とともに発症リスクが高まる傾向があります。

眼圧が高いことが緑内障の主な原因ですが、眼圧が正常でも発症することがあり、家族歴なども発症リスクを高める要因と考えられています。

主な症状と進行過程

緑内障の怖いところは、初期段階ではほとんど自覚症状がないことです。

ゆっくりと病気が進行し、視野の一部が欠けていることに気づかないまま放置してしまうケースが多いのです。

視野の欠損は周辺部から始まり、徐々に中心部へと広がっていきます。

進行すると視力が低下し、やがては失明に至ることもあります。

症状が現れた時点では、すでにかなりの視神経の損傷が起きている可能性が高いのです。

他の症状としては、霧視(かすみ目)や目の痛み、頭痛、充血などがありますが、これらも初期段階では現れにくいのが特徴です。

緑内障の種類

緑内障にはいくつかの種類があり、原因や症状、治療法が異なります。

主な緑内障の種類は以下の通りです。

【主な緑内障の種類】

| 種類 | 特徴 |

| 原発開放隅角緑内障 | 隅角が開いた状態で眼圧が上昇し、視神経が障害される。最も一般的なタイプ。 |

| 正常眼圧緑内障 | 眼圧は正常範囲内だが視神経が障害される。原因は不明。 |

| 原発閉塞隅角緑内障 | 隅角が閉じることで急激に眼圧が上昇し、強い痛みや充血などの症状が現れる。 |

| 続発緑内障 | 眼の外傷や炎症、白内障など他の眼疾患が原因で発症する。 |

| 発達緑内障 | 先天的な眼の発育異常によって乳幼児期に発症する。 |

原発開放隅角緑内障が最も多く、日本人の緑内障の7〜8割を占めると言われています。

正常眼圧緑内障は、眼圧は正常範囲内ですが視神経が障害されるタイプで、原因はまだ完全には解明されていません。

原発閉塞隅角緑内障は、隅角が閉塞することで急激に眼圧が上昇する緊急性の高い病態です。

このように緑内障にはさまざまなタイプがあり、早期発見と的確な診断が大切だと言えるでしょう。

原発開放隅角緑内障

原発開放隅角緑内障は、緑内障の中で最も多いタイプで、日本人の緑内障患者の約7割を占めています。

この型の緑内障では、隅角(毛様体と虹彩の間の隙間)が開いた状態で房水の流出が悪くなり、眼圧が徐々に上昇します。

眼圧の上昇によって視神経が徐々に損傷を受け、視野の欠損や視力低下が進行していきます。

初期段階では自覚症状に乏しく、定期的な眼科検診で発見されるケースが多いのが特徴です。

正常眼圧緑内障

正常眼圧緑内障は、眼圧が正常範囲内(10〜21mmHg)であるにもかかわらず、視神経の障害が起こる病気です。

原発開放隅角緑内障の一種とされていますが、眼圧以外の要因が視神経障害の原因と考えられています。

日本人の緑内障患者の約3割が正常眼圧緑内障であると言われており、欧米と比べてその割合が高いことが知られています。

眼圧に異常がないため発見が遅れがちで、視野欠損が進行してから診断されるケースも少なくありません。

原発閉塞隅角緑内障

原発閉塞隅角緑内障は、隅角が狭くなったり閉塞したりすることで房水の流出が急に悪くなり、眼圧が急激に上昇する病気です。

目の奥の激しい痛みや頭痛、吐き気などの強い自覚症状を伴うことが多く、放置すると数時間から数日で失明に至る危険性があります。

アジア人に多く、日本人の緑内障の約1割を占めると言われています。

急性の発作を起こした場合は、速やかな治療が必要な緊急性の高い病態です。

続発緑内障

続発緑内障は、白内障や糖尿病、ぶどう膜炎など、他の眼疾患や全身疾患が原因で発症する緑内障のことを指します。

原疾患によって眼圧上昇のメカニズムは異なりますが、いずれも視神経障害を引き起こします。

ステロイド薬の長期使用によって眼圧が上昇する、ステロイド緑内障もこのタイプに含まれます。

原疾患の適切な治療と並行して、緑内障に対する治療を行う必要があります。

発達緑内障

発達緑内障は、先天的な眼の発育異常によって小児期に発症する緑内障です。

新生児期から乳児期早期に発症することが多く、涙目や目やにの多さ、目の大きさの左右差などの症状がみられます。

早期発見と治療が大切ですが、自覚症状に乏しいため発見が遅れることもあります。

治療は手術が中心で、眼圧のコントロールと視機能の保護を目的に行われます。

遺伝的な要因が関与していると考えられており、家族歴がある場合は特に注意が必要です。

検査と診断方法

緑内障の診断には、いくつかの検査が組み合わせて行われます。

代表的な検査項目は以下の通りです。

【緑内障の主な検査項目】

- 眼圧測定(トノメトリー):眼圧を測定する検査。非接触式と接触式(ゴールドマン圧平眼圧計)がある。

- 隅角検査(ゴニオスコピー):隅角の状態を観察する検査。隅角の開放度や色素沈着の有無などを調べる。

- 眼底検査(オフサルモスコープ、細隙灯顕微鏡):眼底カメラや細隙灯顕微鏡を用いて視神経乳頭や網膜の状態を観察する。

- 視野検査(静的/動的視野計):視野の欠損や狭窄の有無を調べる検査。静的検査と動的検査がある。

- OCT(光干渉断層計):網膜や視神経の断層画像を撮影し、神経線維層の厚さや形態を評価する。

これらの検査結果を総合的に判断し、緑内障の診断が下されます。

初期の段階では自覚症状に乏しいため、定期的な眼科検診を受けることが早期発見につながります。

家族歴がある方や高齢者は特に注意が必要です。

緑内障が疑われる場合は、より詳しい検査を行って正確な診断を受けましょう。

治療法と予防策

緑内障の治療は、視神経障害の進行を抑えることを目的に行われます。

治療法は大きく分けて薬物療法、レーザー治療、手術療法の3つがあります。

【緑内障の主な治療法】

- 薬物療法:点眼薬や内服薬を用いて眼圧を下げる治療法。プロスタグランジン関連薬、β遮断薬、炭酸脱水酵素阻害薬などがある。

- レーザー治療:レーザー光線を照射することで房水の流出を促進し、眼圧を下げる治療法。選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)などがある。

- 手術療法:房水の流出路を作ることで眼圧を下げる治療法。線維柱帯切除術や濾過手術などがある。

緑内障の種類や進行度合い、年齢などを考慮して、適切な治療法が選択されます。

多くの場合、点眼薬による薬物療法から開始し、効果が不十分な場合にレーザー治療や手術療法へ移行します。

いずれの治療法も、視神経障害を改善することはできませんが、進行を遅らせる効果が期待できます。

一方、緑内障の予防としては、以下のような生活習慣が大切だと言われています。

【緑内障の予防策】

- 定期的な眼科検診を受ける

- バランスの取れた食事を心がける

- 適度な運動を行う

- 過度なストレスを避ける

- 喫煙や過度の飲酒は控える

- 強い日差しの下では帽子やサングラスで目を保護する

特に、40歳を過ぎたら年に1回は眼科検診を受けるようにしましょう。

早期発見と早期治療が、緑内障による視機能障害を最小限に抑えるために重要です。

また、全身の健康を保つことも緑内障の予防につながります。

バランスの取れた食事や適度な運動を心がけ、生活習慣病を予防することが大切です。

緑内障は怖い病気ですが、適切な治療とセルフケアを続けることで、長期にわたって視機能を維持することが可能です。

定期的な検査を受けて早期発見・早期治療に努め、生活習慣にも気を配って緑内障の進行を抑えていきましょう。

緑内障患者の仕事に関する課題

緑内障を抱えながら仕事を続けていく上では、いくつかの課題に直面することがあります。

症状や職種によってその内容は異なりますが、適切な対策を講じることで、働き続けることは十分に可能です。

ここでは、緑内障患者が仕事中に感じやすい困難や、避けるべき作業環境、運転や視力を要する業務への影響などについて詳しく解説します。

仕事中に感じやすい困難

緑内障による視野の欠損や視力低下は、仕事の効率や質に影響を及ぼすことがあります。

デスクワークでは、パソコンのモニターや書類の文字が見づらくなり、作業に時間がかかるようになるかもしれません。

また、周辺視野の狭窄によって、歩行時につまずきやすくなったり、人や物に気づきにくくなったりするため、移動を伴う仕事では注意が必要です。

症状が進行すると、仕事中に目の疲れや痛み、頭痛などを感じることもあります。

こうした身体的な不調は、集中力の低下につながり、ミスや事故のリスクを高めてしまいます。

緑内障患者が仕事中に感じる困難は人それぞれですが、具体的には以下のようなことが挙げられます。

【仕事中に感じやすい困難の例】

- パソコンのモニターや書類の文字が見づらい

- 細かい作業がしづらい

- 歩行時につまずきやすい

- 人や物に気づきにくい

- 目の疲れや痛み、頭痛がある

- 集中力が低下する

- ミスや事故が増える

こうした困難を感じた場合は、我慢せずに上司や同僚に相談し、業務内容や作業環境の調整を検討してもらいましょう。

症状に合わせた配慮を受けることで、仕事のパフォーマンスを維持しながら無理なく働き続けることができます。

避けるべき作業環境

緑内障患者には、症状を悪化させる可能性のある作業環境があります。

できる限り避けるようにしたいのが、以下のような環境です。

激しい肉体労働

重いものを持ち上げたり、力仕事を長時間続けたりすることは、眼圧を上昇させる要因になります。

急激な眼圧の変動は緑内障の進行を早める恐れがあるため、過度な肉体労働は控えめにしましょう。

やむを得ず力仕事をする場合は、こまめに休憩を取って眼圧の上昇を防ぐことが大切です。

高温多湿の環境

高温多湿の環境下で長時間働くことは、体温の上昇を招き、眼圧を上昇させる可能性があります。

特に、ドライアイの方は涙液の蒸発が進み、目の乾燥や炎症を引き起こしやすくなります。

屋外作業や厨房での調理作業など、高温多湿の環境での仕事は避けるか、十分な休憩と水分補給を心がけましょう。

長時間のPC作業

パソコンのモニターを長時間見続けることは、目の疲労や乾燥を招き、緑内障の症状を悪化させる恐れがあります。

特に、暗い部屋で明るいモニターを見続けると、瞳孔が開いた状態で眼圧が上昇しやすくなります。

デスクワークでは、1時間ごとに10分程度の休憩を取り、遠くを見るなどして目を休めることが大切です。

また、モニターの明るさや文字の大きさを調整し、目への負担を軽減することも有効です。

運転や視力を要する業務への影響

緑内障による視野の欠損や視力低下は、運転や視力を要する業務に大きな影響を及ぼします。

特に、ドライバーや機械操作、細かい手作業などの職種では、安全性の確保が難しくなる可能性があります。

例えば、周辺視野の狭窄によって、車の運転中に歩行者や他の車両に気づきにくくなるかもしれません。

また、視力の低下によって、機械の操作パネルの表示が読みづらくなったり、細かい部品の組み立てがしづらくなったりすることがあります。

緑内障患者が運転や視力を要する業務に就く場合は、定期的な眼科検診を受けて視機能の評価を受けることが重要です。

また、職場の上司や同僚に病気のことを伝え、必要な配慮を求めることも大切です。

症状によっては、業務内容の変更や配置転換なども検討する必要があるでしょう。

運転免許の更新時には、適性検査を受けて運転の可否を判断してもらうことも忘れずに。

緑内障を抱えながら働くためには、自分の視機能の状態を正しく把握し、無理のない範囲で仕事に取り組むことが何より大切です。

症状の進行によって、これまでと同じようには働けなくなることもあるかもしれません。

しかし、治療を継続し、適切な配慮を受けながら、自分にできる仕事を見つけていくことで、充実した職業人生を送ることは十分に可能なのです。

就労継続のためのポイント

緑内障と診断されても、適切な治療とサポートを受けながら働き続けることは十分に可能です。

ここでは、就労継続のために大切なポイントをいくつか紹介します。

症状の状態に合わせて、これらのポイントを意識しながら仕事に取り組んでいきましょう。

主治医との密接な連携

緑内障の治療では、定期的な通院と服薬が欠かせません。

症状の進行を抑え、視機能を維持するためには、主治医の指示に従って継続的に治療を受けることが重要です。

仕事と治療の両立には、主治医との密接な連携が不可欠です。

自分の仕事の内容や就業時間、通院の予定などを主治医に伝え、アドバイスを受けましょう。

また、症状の変化や服薬の副作用などについても、こまめに報告するようにしてください。

主治医は、緑内障患者の就労をサポートするために欠かせないパートナーです。

信頼関係を築き、適切な治療計画を立てていくことが大切でしょう。

職場への適切な情報開示

緑内障を抱えながら働くためには、職場の理解とサポートが欠かせません。

自分の病気について、適切なタイミングで上司や同僚に伝えておくことが重要です。

とはいえ、すべての情報を開示する必要はありません。

自分の症状や治療の状況、仕事への影響などについて、必要な範囲で説明するようにしましょう。

職場に病気のことを伝える際は、以下のようなポイントを押さえておくとよいでしょう。

【職場への情報開示のポイント】

- 上司には早めに報告する

- 症状と治療の概要を説明する

- 仕事への影響を具体的に伝える

- 必要な配慮やサポートを求める

- 情報開示の範囲を明確にする

- プライバシーの保護を依頼する

病気のことを伝えることで、仕事の進め方や職場環境の調整がしやすくなります。

周囲の理解を得ることで、ストレスなく働き続けられるようになるはずです。

ただし、すべての情報を開示する必要はありません。

自分のプライバシーを守りつつ、必要な範囲で情報を共有することが大切です。

作業環境の調整要請

緑内障による視機能の低下は、仕事の効率や質に影響を及ぼすことがあります。

特に、デスクワークでは、パソコンのモニターの見づらさや、書類の読み書きの困難さを感じることが多いでしょう。

こうした状況を改善するために、作業環境の調整を要請することが大切です。

例えば、以下のような調整を職場に求めてみてください。

【作業環境の調整要請の例】

- モニターの明るさや文字の大きさの調整

- 照明の明るさや角度の調整

- 拡大読書器やルーペの導入

- 書類のデータ化と音声読み上げソフトの利用

- 作業スペースの整理整頓

- 休憩スペースの確保

これらの調整は、緑内障患者に限らず、すべての従業員の働きやすさにつながります。

「合理的配慮」の一環として、職場に積極的に要請していきましょう。

また、自分でできる工夫も大切です。

目の疲れを感じたら、こまめに休憩を取るようにしてください。

適度な明るさの中で、姿勢に気を付けて作業するのもよいでしょう。

視機能の状態に合わせて、無理のない範囲で作業環境を整えていくことが重要です。

定期的な休憩と服薬管理

緑内障の治療では、眼圧を下げるための点眼薬の使用が欠かせません。

指示された時間に正しく点眼することで、症状の進行を抑えることができます。

仕事中も、定期的な休憩を取って点眼を行うことが大切です。

また、目薬の使用だけでなく、目を休める時間も必要です。

1時間に10分程度の休憩を取り、遠くを見るなどして目を休めるようにしましょう。

長時間のパソコン作業は、眼精疲労を招きやすいので注意が必要です。

体調が優れないときは、無理をせずに休養を取ることも大切です。

症状が悪化した際には、早めに主治医に相談し、適切な対処法を教えてもらいましょう。

定期的な休憩と適切な服薬管理は、緑内障患者が就労を継続するために欠かせないポイントです。

自分の体調と相談しながら、メリハリのある働き方を心がけてください。

利用可能な公的支援と就労支援

緑内障を抱えながら働く上では、さまざまな支援制度を活用することが重要です。

ここでは、緑内障患者が利用可能な公的支援と就労支援について詳しく解説します。

自分に合った支援制度を上手に活用して、安心して働き続けられる環境を整えましょう。

身体障害者手帳の取得

緑内障によって視機能に障害が生じた場合、身体障害者手帳を取得することができます。

身体障害者手帳は、障害の程度に応じて1級から6級までに区分されます。

等級は、視力と視野の状態によって判定されます。

例えば、両眼の視力が0.1以下であれば1級、両眼の視野が10度以内に制限されていれば2級と認定されます。

手帳を取得することで、以下のようなメリットがあります。

【身体障害者手帳のメリット】

- 障害者雇用の対象となる

- 障害者向けの求人に応募できる

- 職場での合理的配慮を受けられる

- 税制優遇や公共料金の割引を受けられる

- 補装具や日常生活用具の給付を受けられる

身体障害者手帳は、住所地の市区町村の障害福祉担当窓口で申請します。

診断書や意見書などの必要書類を揃えて、手続きを進めましょう。

詳しい申請方法については、お住まいの自治体のホームページや窓口で確認してください。

障害年金の申請

緑内障によって障害が生じ、一定の条件を満たす場合、障害年金を受給することができます。

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

いずれも、初診日に国民年金や厚生年金に加入していることが条件です。

障害の程度は、国民年金の障害等級表に基づいて判定されます。

緑内障の場合、視力と視野の状態によって1級から3級までの等級が認定されます。

障害年金を受給するための具体的な条件は以下の通りです。

【障害年金の受給条件】

- 初診日に国民年金や厚生年金に加入していること

- 障害認定日に障害等級1級または2級に該当すること

- 初診日から1年6ヶ月以上経過していること

- 保険料の納付要件を満たしていること

障害年金の申請は、年金事務所または市区町村の国民年金窓口で行います。

必要書類を揃えて、手続きを進めましょう。

障害年金は、就労の有無に関わらず受給することができます。

また国民年金や厚生年金とは別に支給されますので、安心して受け取ることができます。

ハローワークの活用

緑内障の症状に合わせて仕事を探す際には、ハローワークの活用がおすすめです。

ハローワークでは、障害者の就労支援を専門に行うスタッフがいます。

まずは、最寄りのハローワークに行って、自分の症状や希望する働き方について相談してみましょう。

その際、身体障害者手帳を持っていると、より具体的な支援を受けられます。

ハローワークでは、以下のようなサービスを受けることができます。

【ハローワークの主なサービス】

- カウンセリングや職業相談

- 職業紹介や求人情報の提供

- 職場見学や職場実習の斡旋

- ジョブコーチによる職場定着支援

- 各種セミナーや講習会の開催

特に、緑内障患者の場合は、視覚障害者に特化した求人情報を提供してもらえます。

また、職場見学や実習を通して、自分に合った仕事を見つけることもできるでしょう。

ハローワークは、障害者の就労支援において重要な役割を担っています。

積極的に活用して、自分に合った仕事を見つけていきましょう。

障害者向け求人サービス

緑内障患者の就職活動では、障害者向けの求人サービスを利用することも有効です。

近年、インターネット上には多くの障害者向け求人サイトがあり、自宅にいながら求人情報を検索することができます。

視覚障害に特化した求人サイトもいくつかあるので、ぜひチェックしてみてください。

スグJOBには視覚障害者の方におすすめの求人が多数ございます

中でも、障害者専門求人サイト「スグJOB」では、数多くの魅力的な求人情報が掲載されています。

スグJOBは、視覚障害のある方の雇用を促進するために、企業と求職者をつなぐマッチングサービスを提供しています。

サイト上には、視覚障害者の方を積極的に採用したい企業の求人情報が多数掲載されており、幅広い職種から選ぶことができます。

また、応募の際には、専門のキャリアコンサルタントが仲介し、面接の調整や条件交渉などを行ってくれます。

視覚に不安のある方でも、安心して就職活動を進められるのが魅力です。

【スグJOBの特徴】

- 視覚障害者に特化した求人情報が豊富

- 幅広い職種から選ぶことができる

- 専門のキャリアコンサルタントが仲介してくれる

- 面接の調整や条件交渉などを代行してくれる

- 企業との丁寧なマッチングを行ってくれる

スグJOBは、視覚障害のある方の就職活動を力強くサポートしてくれるサービスです。

緑内障を抱えて仕事を探している方は、ぜひ利用を検討してみてください。

きっとあなたに合った魅力的な求人が見つかるはずです。

障害者向けの求人サービスを上手に活用して、自分らしい働き方を実現していきましょう。

まとめ

緑内障は40歳以上の日本人の5%が発症すると言われる、非常に身近な眼の病気です。

自覚症状が乏しいため、早期発見が難しく、気づかないうちに視野が狭くなったり視力が低下したりすることがあります。

すでに緑内障と診断された方にとって、仕事との両立に不安を感じるのは当然のことでしょう。症状によっては、これまでと同じように働き続けることが難しくなる可能性があるからです。

しかし、適切な治療とサポートがあれば、緑内障があっても充実した職業生活を送ることができます。

大切なのは、自分の症状を正しく理解し、治療を継続しながら、無理のない範囲で仕事に取り組むことです。

主治医とよく相談して、自分に合った治療計画を立てましょう。

また、職場の理解とサポートを得ることも重要です。

上司や同僚に病気のことを伝え、必要な配慮を求めることで、働きやすい環境を整えることができるでしょう。

適切な治療と周囲のサポートを受けながら、自分のペースで仕事に取り組んでいきましょう。

症状に合わせて働き方を変えていくことで、長く充実した職業生活を送ることができるはずです。

大切なのは、諦めずに前を向いて歩み続けること。

緑内障と上手に付き合いながら、自分らしい人生を歩んでいきましょう。

きっとあなたの力強い一歩が、多くの緑内障患者の希望につながるはずです。

スグJOBは求人数トップクラス!

障害者採用枠の求人情報に興味が ある方はスグJOB障害者へ

障害者採用枠の求人情報に 興味がある方はスグJOB障害者へ

この記事の執筆者

2012年スクエアプランニング株式会社を設立。2016年より障害者パソコン訓練を愛知県の委託を受けて開始。人材ビジネス20年以上の経験をもとに様々な障害をお持ちの訓練生に対して社会進出、社会復帰のお手伝いをさせて頂いております。 今後もより多くの方に安心や自信を持って頂くことを念頭に、様々な情報発信をしていきたいと考えています。